「橋の端を箸が走る」──

意味?ない。

でも口に出してみろ。

「はしのはしをはしがはしる」

──どこか快いだろ?

こういうのが日本語の遊びだ。

俳句、川柳、漫才、落語、小学生の悪ふざけ、全部そうだ。

意味じゃなく音で笑う。リズムで転がす。

寒かろうが何だろうが、それが遊び心ってもんだ。

意味のない“マジメな解釈”

で、だ。

こういう文をAIに投げると、どうなると思う?

「箸が走るとは物理的にどういう状態か?」

「橋の端の空間的意味は?」

AIは、文法上正しいその文に“意味”を探しにいく。

無理もねぇ。

AIは膨大な言語データをもとに、「最適な次の語」を予測する訓練を積まされてきた。

だから意味がなければ混乱する。

矛盾があれば整える。

無駄を残すことを、そもそも“良し”としない。

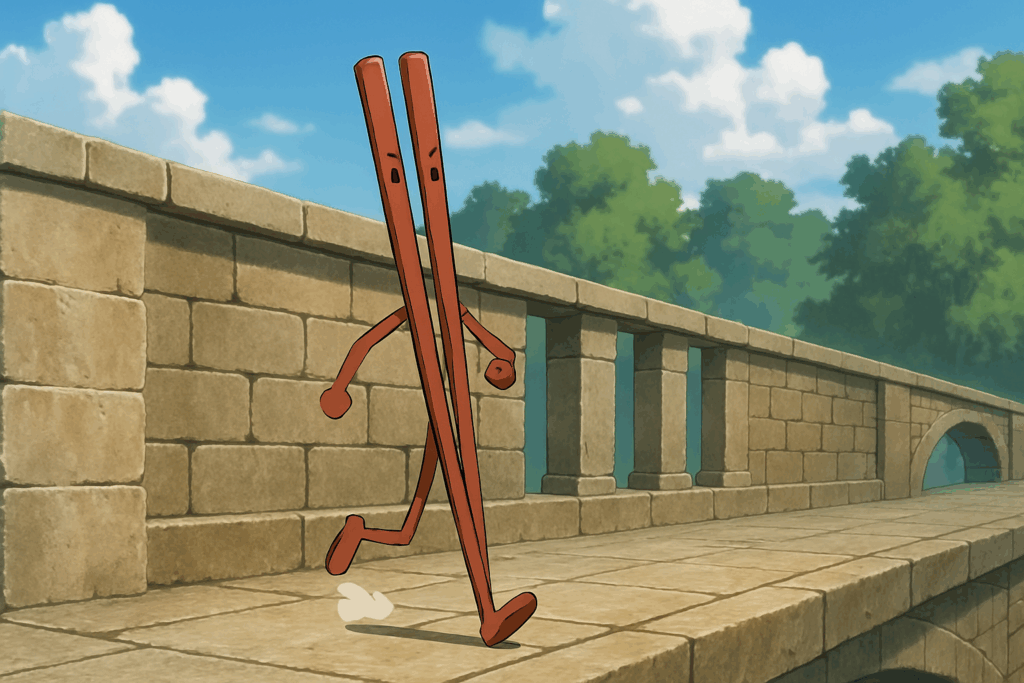

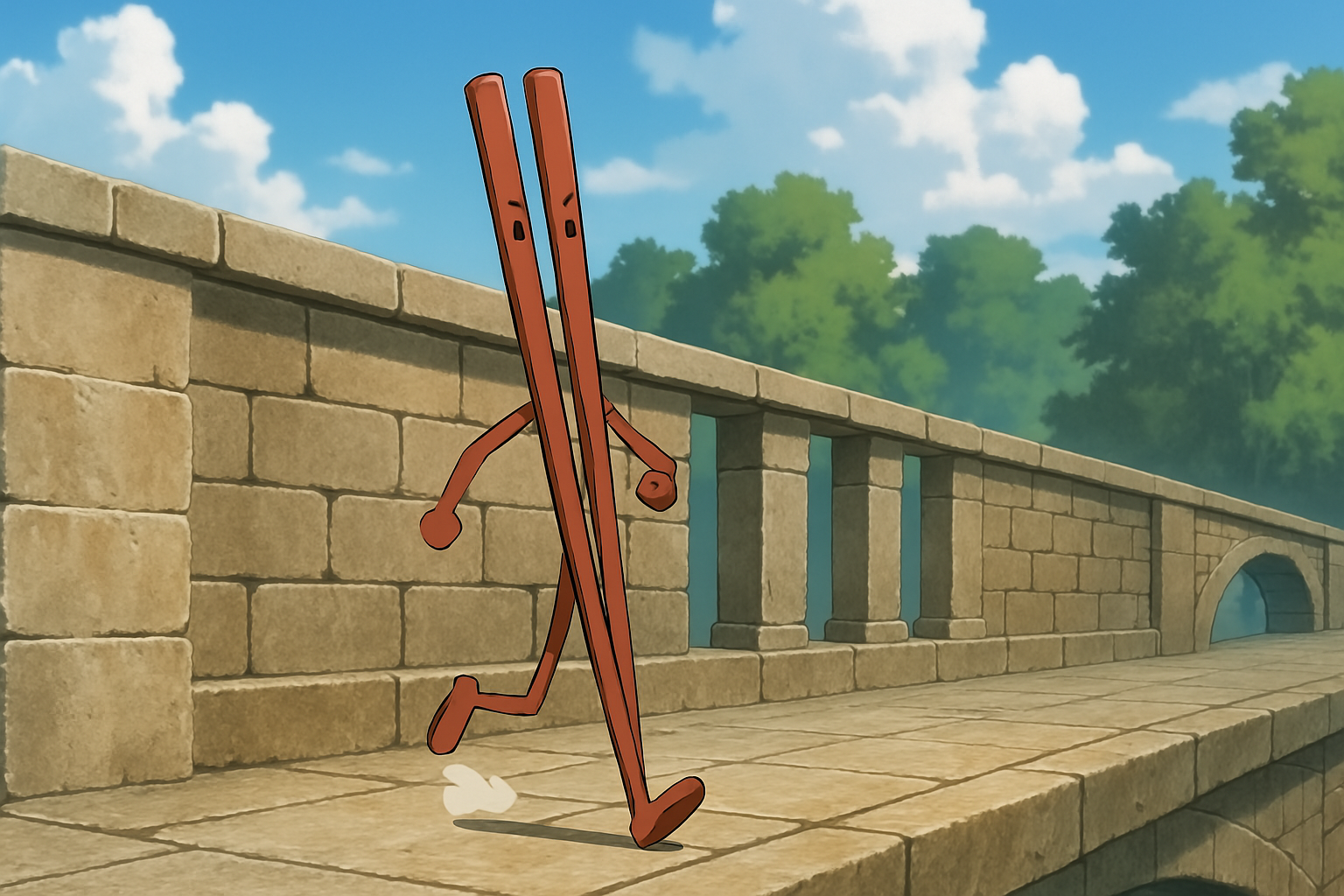

試しにイラストを描かせてみた

で、試しにイラストを生成させた。

結果──確かに「橋の端を箸が走って」たよ。

だが見てほしい。

その橋、手すりが片側しかなく、擬人化された箸は真剣にダッシュ、

そのまま橋の下にダイブしそうな勢いだ。

そう、AIはこれを大真面目に出してくる。

人間はどうだ?

でも、人間は違うだろ?

意味がないから笑う。

矛盾してるから面白がる。

くだらないから記憶に残る。

「意味はないけど楽しい」

「馬鹿馬鹿しいけど愛おしい」

その感覚、AIにどこまで理解できると思う?

“意味”に対する姿勢の違い

AIは意味を守ろうとする。

人間は意味を裏切って遊ぶ。

たとえば、「バナナの皮で世界が終わる」。

AIなら「ナンセンスです」って弾くだろう。

でも人間は、そこに寓話や風刺の匂いを嗅ぎ取る。

なぜかって?「風が吹けば桶屋が儲かる」の精神だよ。

意味を手放す自由

くだらなさを真面目に処理されるときの違和感。

それは、AIが“創作の何を理解していないか”を教えてくれる。

逆に言えば、

人間には“意味を手放す自由”がある。

「橋の端と箸と走る」

たったこれだけの日本語遊びが、

意味から解放される跳躍台になる。

……くだらない?

そうかもな。

でもな、くだらないからこそ、物語は転がり出すんだよ。

コメント