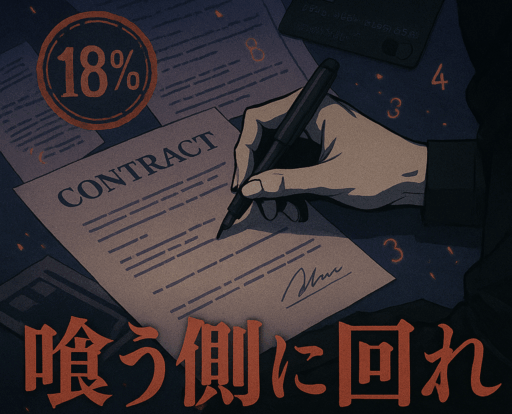

なぜ多くの人がリボ払いで失敗するか?

それは「契約の説明を“読まない”から」。

「怖い」「危ない」と感情で忌避しても、制度の構造を知らなければ、知らぬ間に自分で奈落に落ちる。

では、第3回は「リボの利用規約のどこをどう読めば“地獄回避”できるか」に焦点を当てようか。

喰われるな、喰え──リボ払いという危険性の食物連鎖

リボ払いで失敗するヤツに共通してるのは、「読まない」ってことだ。

読む努力をしない。仕組みを理解しようとしない。

なのに、搾取されたと怒る。それじゃ、救われねぇよ。

それを知らずに触れれば、“喰われる側”に回る。

俺から見れば、それらはただの“喰われた者”の断末魔にすぎない。

リボ払いは確かに毒だ。だがその毒は、最初からラベルが貼られている。

- 年利18%

- 定額払い

- 元本の減り方

- 手数料

リボ払いの危険性は“読める罠”だ。読まなかったのはお前だ。

知らなかったのではない。“知ろうとしなかった”だけだ。

制度や商品に文句を言うのは簡単だ。だが、それらを設計した側は、すべての情報を開示している。

リボ払いの危険性を知らずに利用するかしないか、すなわち“喰われる側”か“喰う側”か──お前はその分岐点にいる。

金融に限った話じゃない。税金、保険、サブスク、家賃、教育ローン──

社会構造そのもの、仕組みを読めない者が損をするようにできている。

「金融教育が足りない」?──その通りだ。だが、それを言い訳にして、自分の判断を棚に上げるな。

知識は、与えられるものではない。自分から掴みにいくものだ。

ネットはある。法律は公開されている。カード会社の約款もPDFで読める。

それでも「知らなかった」と言うのなら、それは“敗北宣言”だ。

落とし穴を避けるには、牙を持て

牙とは、情報を読み解く力。設計を理解する冷静さ。リスクを見積もる技術。

それを持たぬ者は、繰り返し喰われる。

毒に怯えるだけの者が、毒に喰われるのは当たり前の話だ。

だが毒を理解し、耐え、使う者は──毒を武器に変えることができる。

喰われるな。

──喰え。

次回予告:危険性という毒を“使う”者の条件

読まずに搾取されたと騒ぐな。

“契約”ってのは、読まなきゃ一方的に喰われるようにできてんだ。

いいか? リボ払いは、「自動で借金される装置」じゃない。

「契約を読まない人間」が、勝手にそれを作動させてるだけだ。

読め。納得して踏め。

次回は──“制度側がなぜこの構造を変えないのか”を語ろう。

そのとき貴様がまだ生き残ってるならな。

なお、制度設計や契約条項の具体例については、日本クレジット協会などの公式情報を確認しておくと良い。

コメント